コロナウイルスの予防について

1.マスク

マスクを着ける時

- ① マスクをつける前に、しっかりと手洗いをしましょう

- ② マスクを鼻の形に合わせすき間をふさいでください

- ③ ひもを耳にかけ、マスクを下まで伸ばし顔にフィットさせましょう

マスクを着ける時

- ① マスクの表面には触らず、耳の付近のゴムをつかみ外してください

- ② 使い終わったマスクをビニール袋に入れ、口を閉じてから捨てましょう

- ③ はずした後は、必ず石鹸で手を洗いましょう。アルコール手指消毒剤でも効果があります

厚生労働省 正しいマスクのつけ方

経済産業省 布マスクをご利用のみなさまへ

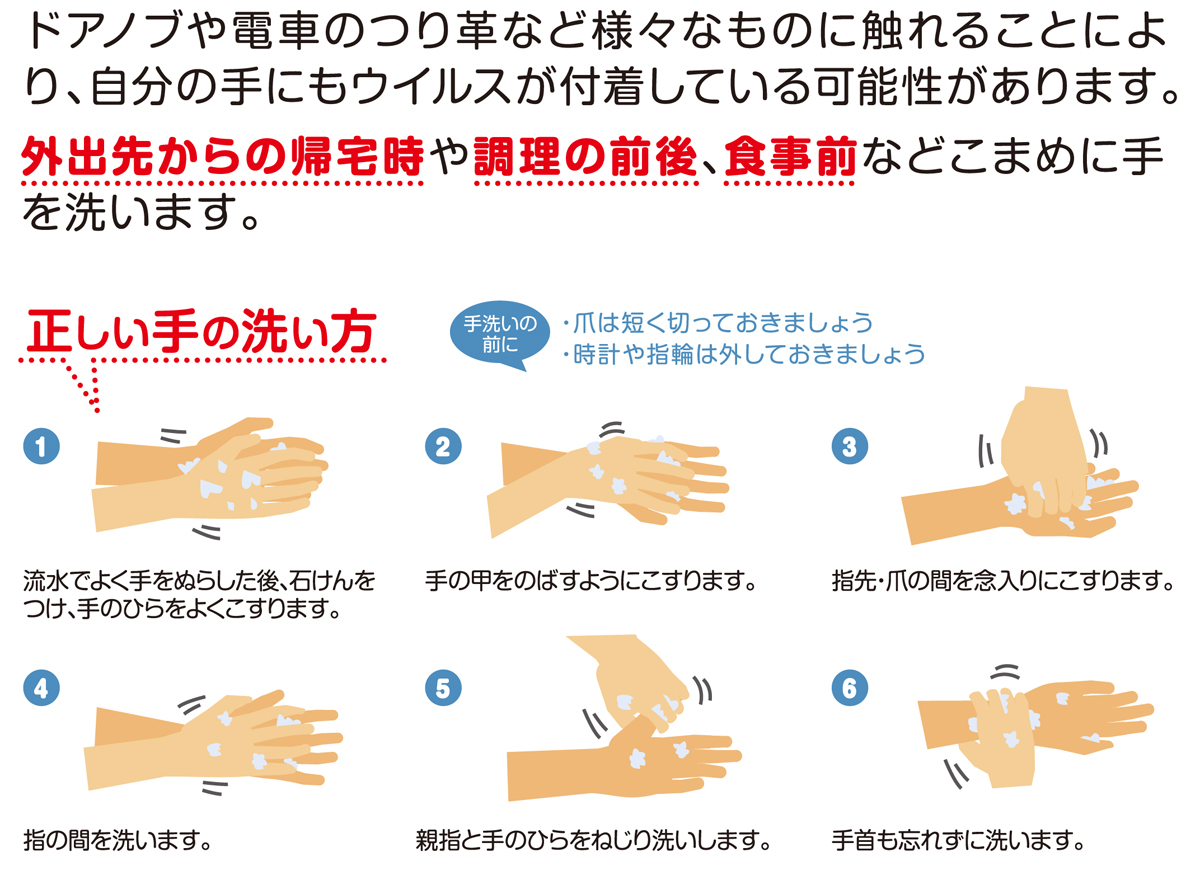

2.手洗い

厚生省 新型コロナウイルス感染症への対応について(高齢者の皆さまへ)より

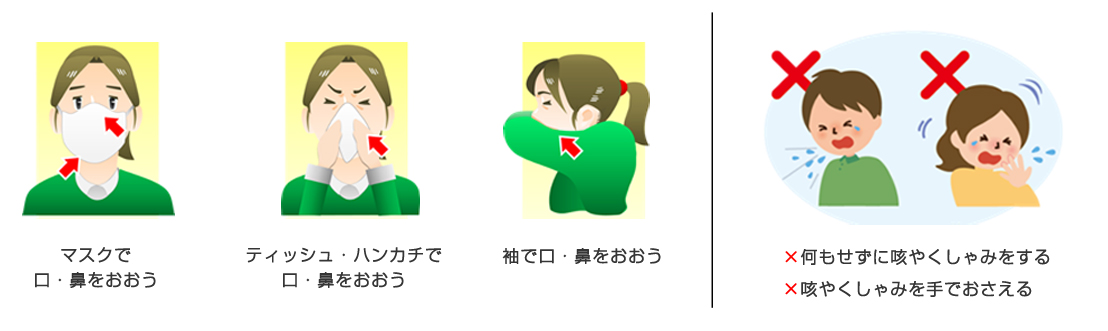

3.咳エチケット

感染しやすい所に行くことを避け、周囲の人に感染させないために咳エチケットを徹底しましょう。

4.うがい

水でよいので、こまめにうがいをしましょう。うがいは、はじめに「プクプクうがい」を行い、その後に「ガラガラうがい」をするとより効果的です。ポビドンヨードを使う時は、適量で1日4回くらいにしてください。嘔気、口内不快感、口内の荒れなどの副作用が出る場合は直ちに使用を中止し医師に相談してください。また、甲状腺疾患のある方は必ず医師に相談してから使用してください。

5.3密を避ける

- ① 換気をしましょう

- ② 5人以上の宴会・飲み会は控えましょう

- ③ 2mは離れましょう

- 3密の場所では、必ずマスクをしてください。

6.免疫力の維持・向上

- ① 十分な睡眠やバランスの良い食事を取りましょう。

- ② 体力が落ちないように運動を心がけましょう。周囲に人がいない時はマスクをはずして運動し、マスクをつけて運動する場合は、無理せず早めに休憩しましょう。

- ③ 熱中症予防のため、こまめに水分補給や室温を調整しましょう。

- 糖尿病や呼吸器疾患などの基礎疾患をコントロールして、健康状態を良好に保ちましょう。

7.身の回りのものの消毒・除菌

熱水、アルコール消毒液、次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)で消毒しましょう。

体調が悪い時の対応について

〈 すぐに相談 〉

- 息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合

- 重症化しやすい方(※)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合

(※) 高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方 - 妊婦の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合

※ 念のため、早めに相談してください。

〈 症状が4日以上続く場合は必ず相談 〉

上記1、2、3以外の方で発熱や咳など比較的軽い症状が4日以上続く場合

※ 強い症状や解熱剤などを飲み続けなければならない方は相談してください。

かかりつけ医にまず電話で受診相談をしてください。 かかりつけ医で発熱外来を行っていない場合はかかりつけ医にどの病院なら発熱外来を受診できるのか、相談してください。

かかりつけ医を受診する時は、必ず前もって電話連絡をして予約を取ってください。連絡なしに突然医療機関を受診することが絶対にないようにしてください。

休日や時間外等かかりつけ医に相談ができない時は、相談窓口か受診相談センターにご相談ください

- 大阪府民向け相談窓口 9時~18時受付

TEL 06-6944-8197 FAX 06-6944-7579

- 大阪市 新型コロナ受診相談センター(大阪市保健所) 夜間・休日に受付

TEL 06-6647-0641 FAX 06-6647-1029

病院の指示に従い、ソーシャルディスタンスを保つよう心がけてください。

家族にコロナウイルスの感染が疑われる時の対応

ご本人は外出を避けてください。ご家族、同居されている方も熱を測るなどの健康観察をし、不要不急の外出を避けてください。特に咳や発熱などの症状がある時や、学校やご家族に感染が疑われる場合には、同居されているご家族は以下の点にご注意ください。

- 部屋を分けましょう

- 感染が疑われる家族のお世話は、できるだけ限られた方で行いましょう

- マスクをつけましょう : 使用したマスクは他の部屋に持ち出さないようにしましょう

- こまめに手を洗いましょう : 洗っていない手で目や鼻、口などを触らないように気をつけましょう

- 換気をしましょう

- 手で触れる共有部分を消毒しましょう

- 汚れたリネン、衣服を洗濯しましょう : 取り扱う際は手袋とマスクをつけ、一般的な家庭用洗剤で 洗濯し、完全に乾かしましょう

- ゴミは密閉して捨てましょう : 鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、密閉してから捨ててください。その後すぐに石鹸で手洗いをしましょう

軽症者の宿泊療養及び自宅療養について(令和2年6月19日時点)

1. 宿泊療養・自宅療養の対象となる方

【宿泊療養】以下を全て満たす方は、原則として宿泊療養となります。

1.無症状病原体保有者及び軽症患者かつ、感染防止にかかる留意点を遵守できる方

2.①~④のいずれにも該当しない方

- ①高齢者(概ね70歳以上の方)

- ②基礎疾患がある方(糖尿病、心疾患または呼吸器疾患を有する方、透析加療中の方など)

- ③免疫抑制状態である方(免疫抑制剤や抗がん剤を使用している方)

- ④妊娠している方

3.医師が、症状の状況等から必ずしも入院が必要な状態でないと判断した方

【自宅療養】原則として宿泊療養となりますが、自宅療養の対象となる場合があります。

1.保健所等が、ご本人の状況や家庭事情等を勘案し、自宅療養を行うことが望ましいと判断した方

2.医師が、症状の状況等から必ずしも入院が必要な状態でないと判断した方

2.宿泊療養・自宅療養中の健康観察について

- 毎日、1日3〜4回(朝・昼・夕・寝る前)ご自身の健康状態を確認していただき、その状況を1日2回(朝:午前8時、夕:午後4時30分頃)報告していただきます。

- 症状(発熱⦅37.5度以上⦆、咳、鼻水など)が悪化した際は、ただちに常駐する医 療従事者や職員に報告してください。

- 宿泊施設に常駐する医療従事者が、スマートフォン等を使用し1日2回健康状態を確認します。

- 自宅療養では、お住まいの地域を管轄する保健所が、1日2回健康状態を確認します。

- 健康状態の報告・確認は、スマートフォンアプリや電話等で行います。

- 宿泊療養・自宅療養期間中は、いずれも外出できません。

- 療養解除については、国の基準と同様としますが、療養者が府の基準を満たすか どうかについては、保健所長が総合的に判断します。

- その他、体調の変化や受診についてのご相談は、常駐する医療従事者や職員へご連絡 ください。

- ストレス等によるこころの不調についての相談は、「こころのホットライン」 (06-6697-0877)

(午前9時30分から午後5時≪土日祝日除く≫)をご利用ください。

3.宿泊施設での安静・療養にあたって必要なもの

療養中は外出できないため、必要なものは事前にご準備いただきますようお願いします。

- ①衣類(寝巻、部屋着、下着類、防寒具など)

- ②タオル類(フェイスタオル、バスタオルなど) ※①~②は施設内でご自身で洗濯することもできますので、必要な枚数をご準備ください。

- ③洗濯用洗剤(洗濯機または手洗い用)

- ④常用薬、頓服薬、おくすり手帳 ※常用薬に関しては、おおむね2週間分処方してもらって持参してください。尚、療養中に要した新型コロナウイルス感染症に係る 医療等は公費負担になる場合もあります。

- ⑤食事道具(おはし、コップ、スプーンなど)

- ⑥洗面用具(歯ブラシ、歯磨き粉、洗顔料、耳かき、綿棒、爪切りなど)

- ⑦携帯電話、充電器、ドライヤー

- ⑧本、ゲーム機、DVD再生機など、気分転換に使用されるもの

- ⑨身分を証明できるもの(運転免許証等)を持参ください。

- ⑩健康保険証

- ⑪体温計 ※自宅にあるものを持参ください

- ⑫生理用品

- ⑬嗜好品(コーヒー、紅茶など)

- ⑭現金 ※両替はできませんので、小銭は多めに持参ください。

4.宿泊施設での安静・療養にあたっての留意点

(1)共通の留意事項

- ①宿泊療養の期間中は、宿泊施設から外出できません。

- ②外部からの訪問者の受け入れはできません。

(2)宿泊施設での注意事項

- ①部屋は個室です。同居家族が同時に軽症者等として滞在する場合は、同居も可能です。

- ②入所中は、禁酒・禁煙です。

- ③食事を取りに行くなど部屋から出るときは、必ずマスクを着用してください。職員も マスクの着用や手洗い等標準予防策を行っています。

- ④リネンについては、2週間分を部屋に置いてあります。

- ⑤清掃は必要に応じ、ご自身で行ってください。

- ⑥リネン・衣類等は通常の洗剤で洗濯(洗濯機または手洗い)し、しっかり乾燥させてください。

- ⑦ゴミは袋に入れて密閉して指定された場所に捨ててください。

- ⑧療養中で必要な物品等については、ご自身でご準備下さい。 (職員が宿泊者に代わって物品の購入等をお受けすることは致しません。)

- ⑨宿泊料・食事代(3食)以外は、自己負担となります。

1. 新型コロナウイルス感染症の感染拡大期

第1波 令和2年1月29日から6月13日

令和元年12月に中華人民共和国湖北省武漢市で初めて確認された。日本では、令和2年1月15日に初の感染者が発表され、2月13日に初の死者が出た。未知のウイルスで感染経路に関する情報が錯綜し、治療法も確立していなかった。検査体制も十分とは言えず、マスク等の個人防護具が全体的に不足した。

3月下旬より感染者が急増し、政府は4月7日から東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・兵庫・福岡に緊急事態宣言を発令、4月16日に対象を全国に拡大、大阪は緊急事態が5月21日まで続いた。人流抑制と検査・治療体制の拡充が図られ、波が抑えられた。

第2波 令和2年6月14日から10月9日

大都市の飲食を伴う歓楽街などから拡大した。接待を伴う飲食店の従業員をはじめ若い世代の感染者が占める割合が高かった。しかし、全国的に検査能力が向上し、多くの軽症者・無症状者が早期に確認されるようになったこと、早期に医療機関において適切な対応が図られることで重症化が防止されるようになった。人の往来によって、大都市から地方へ、歓楽街から家庭や職場へと拡大した。飲食店などでクラスターが発生し、クラスター対策や新しい生活様式の啓蒙が行われた。

第3波 令和2年10月10日から令和3年2月28日

新規陽性患者数の規模がこれまでの水準を大きく超えるものとなった。医療機関や社会福祉施設などでクラスターが多数発生した。特に社会福祉施設は、その性質上接触時間が長くなる上、双方のマスク着用といった標準予防策の徹底が難しく、施設内に一気に広がりやすいという特徴が見られた。

クラスターを除く患者では、第2波と同様に発症前に会食を行っていた者の割合が多く、そこから家族感染に波及するケースが多かった。令和3年1月14日から2月28日までの緊急事態宣言により、会食の機会が減少し、これが新規陽性患者の発生を抑制したと考えられる。

また、第3波では療養先を確保できず、自宅や施設での待機者が明らかに増加した。

第4波 令和3年3月1日から6月20日

イギリスから強い感染力を持つN501Y変異がある新しい変異株(アルファ株)が出現し、猛威を振るった。

年度末・年度始めやゴールデンウィークにおける感染拡大地域との往来等を発端として、家庭内や職場内等での感染が生じた。患者数の急増により医療体制が逼迫し、入院期間の見直し等が検討された。

大阪では「まん延防止等重点措置」が適用され感染防止対策が強化された。

また4月25日から6月20日まで政府から緊急事態宣言が発令された。新たな変異株の出現に備え、ゲノムサーベイランスや積極的疫学調査の態勢が取られた。

第5波 令和3年6月21日から12月16日

L452R等の変異を持ち強力な感染力のあるデルタ株がインドより世界的に拡大し、爆発的な感染拡大を招いた。デルタ株は、従来株より速く増える、細胞にくっつきやすい、少量のウイルスでも感染が成立するといった特徴があり、人流集中エリアから市中へ、都市部から地方部へと感染が順次拡大した。

特に20歳未満の感染が増加した一方で、60代以上の感染が急速に減少し、50代以下の若い世代の感染が顕著となった。ワクチン接種が進んだ高齢者の患者数が急減し、従来は感染しにくいとされた子供の感染事例が多数発生した。従来型変異株よりもCt値が低い(ウイルス量が多い)事例が増加し、10歳未満でもCt値が低く、第5波における傾向(感染急拡大、若年層の感染者数の増加)がCt値でも読み取られた。重症者数は2000人を超える水準で推移し、医療機関への負荷が長期に継続した。

若年の新規陽性者数が急増したため、新規陽性者数に占める重症者数の割合は減少した。

感染経路では、第5波を通して家庭内感染が非常に大きな割合を占めた。特に、飲食店での感染拡大が先行することで、家庭や学校へ波及している例も指摘された。また、医療機関や福祉施設、飲食店におけるクラスターに加え、第5波では児童施設や教育施設、企業におけるクラスターが数多く発生し、新規陽性者数の大幅な増加につながった。新規陽性者の急激な増加に伴い、地域によっては適切な医療を即時に受けられない状況にまで陥った。

第6波 令和3年12月17日以降

令和2年11月に南アフリカからWHOに最初のオミクロン株感染者が報告され、その後世界各地で検出された。「オミクロン株系統」は、BA.1、BA.2、BA.3、BA.4、BA.5まで世界中で変異株が増えた。さらに、「オミクロン株系統」に他の変異株がくっついたタイプは、「X~」という一連の変異株に位置づけられていて、「XA~XT」まである。現在の世界的主流はBA.1からBA.2に置き換わりつつある。日本では、第6波でオミクロン株に置き換わっている。オミクロン株は従来の流行株と比べてより短い潜伏期間(約3日)で、デルタ株に比べて感染拡大のスピードが極めて速い。また、基礎疾患や肥満を有しない50歳未満の人の多くは感染しても症状は軽く、自宅療養で軽快するケースが多い特徴がある。また、家庭内での2次感染率が高く、高齢者や小児への感染が増加している。BA.1系統はワクチン接種や自然感染による免疫を逃避する性質が、ゲノム配列やラボでの実験、疫学データから示されている。

ワクチン2回摂取による発症予防効果がデルタ株と比較してBA.1系統への感染では著しく低下するが、3回目の接種(ブースター接種)によりBA.1系統感染による発症予防効果が一時的に高まることが示されている。短期的には3回接種で発症予防効果が高まることが示されているが、長期的にどのように推移するかは不明である。

重症化率は低いが、感染者数が膨大になれば一定程度の重症者が発生し、膨大な数の疑い患者全てが検査・診療のために医療機関を利用すれば医療提供体制の容量を超えて医療ひっ迫を招く恐れがある。

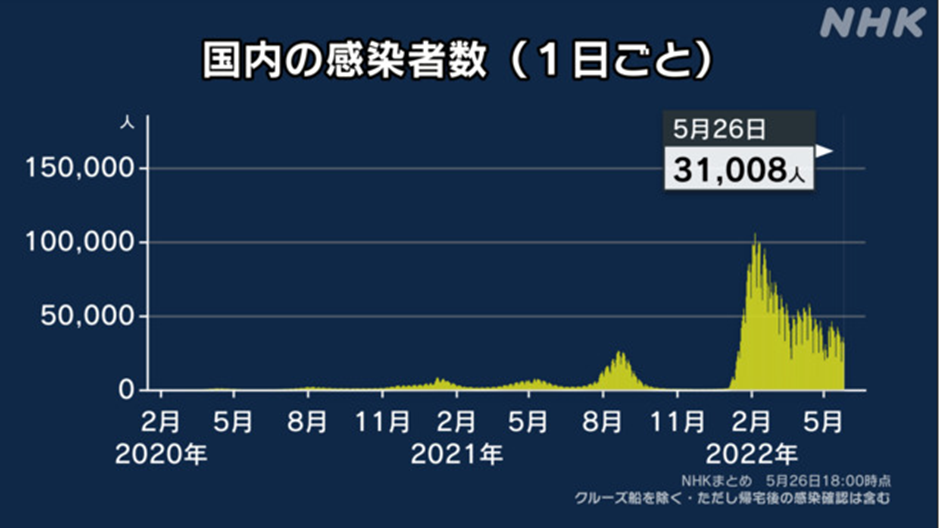

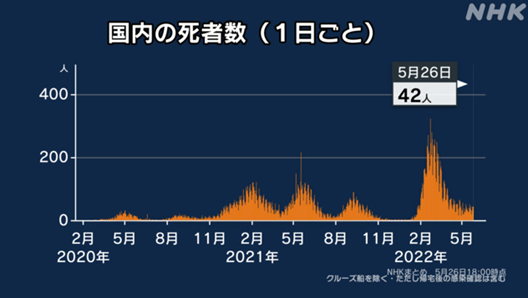

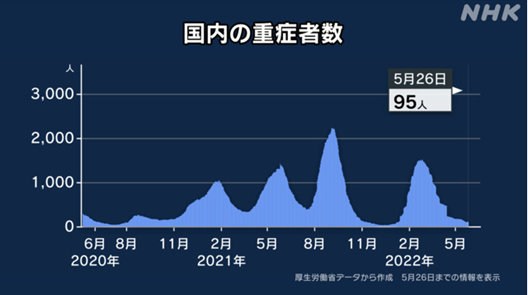

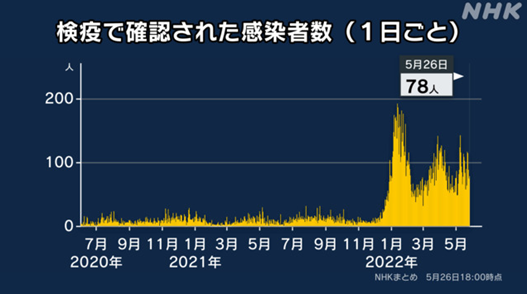

日本国内における感染の推移

新型コロナウイルス感染症 新規感染者数の推移

NHK特設サイト 新型コロナウイルス第1~第6波 感染者数グラフ

NHK特設サイト 新型コロナウイルス第1~第6波 感染者数グラフ

NHK特設サイト 新型コロナウイルス第1~第6波 感染者数グラフ

NHK特設サイト 新型コロナウイルス第1~第6波 感染者数グラフ

NHK特設サイト 新型コロナウイルス第1~第6波 感染者数グラフ

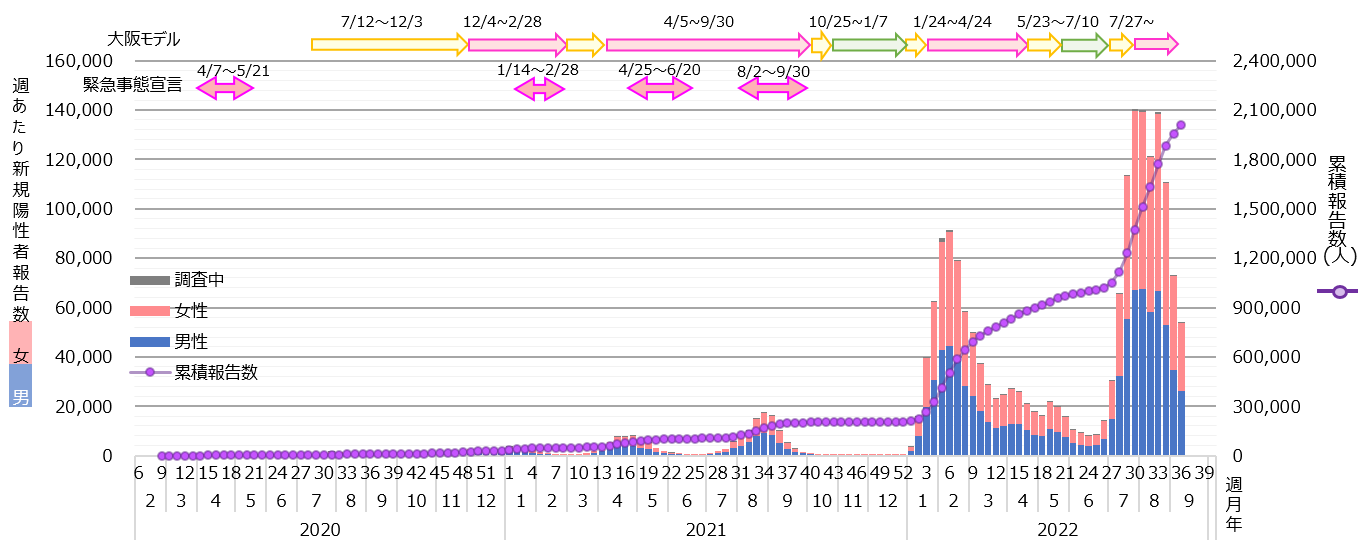

大阪府における感染の推移

大阪府の新型コロナウイルス感染症の発生状況

週別・性別報告数および累積陽性者・死亡者数

大阪府感染情報センター 大阪府における新型コロナウイルス感染症陽性者の報告状況

2022年 第36週(9月5日~9月11日)までの集計

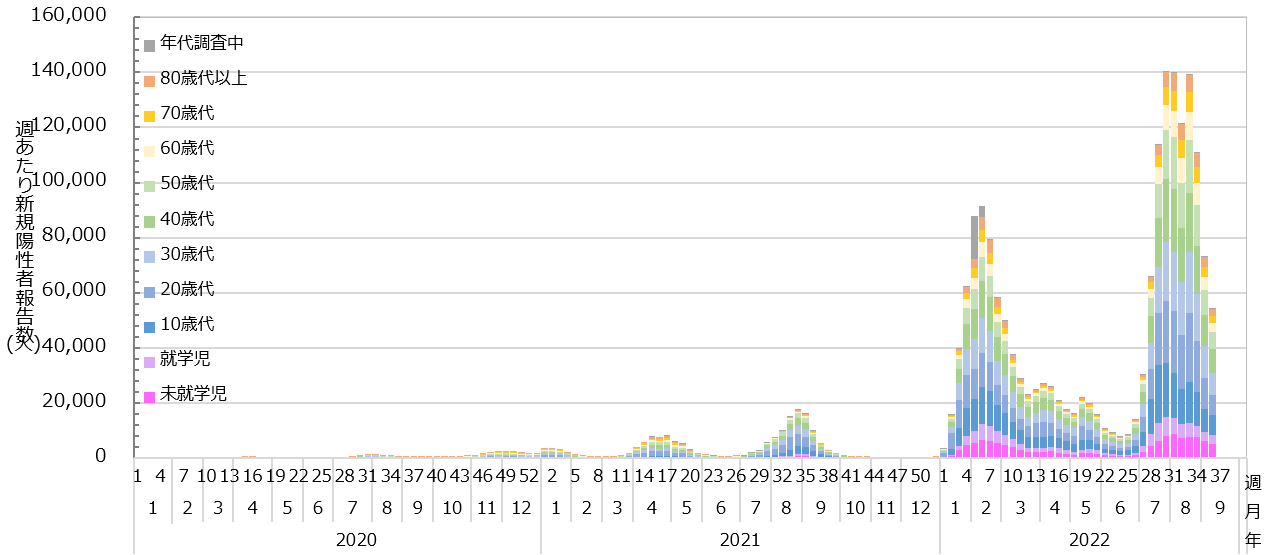

大阪府における週別・年齢階級別 報告数

大阪府感染情報センター 大阪府における新型コロナウイルス感染症陽性者の報告状況

2022年 第36週(9月5日~9月11日)までの集計

大阪府における感染拡大期別・年齢区分別 報告数および構成比

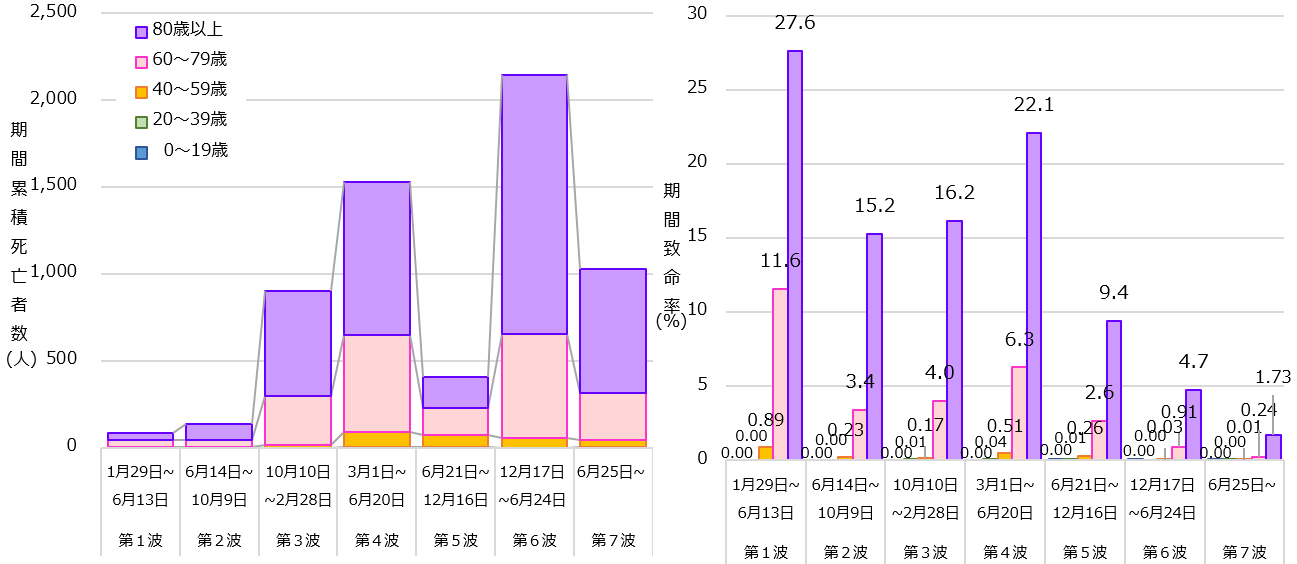

感染拡大期別・年齢区分別 累積死亡者報告数(左)および致命率(右)

大阪府感染情報センター 大阪府における新型コロナウイルス感染症陽性者の報告状況

2022年 第36週(9月5日~9月11日)までの集計

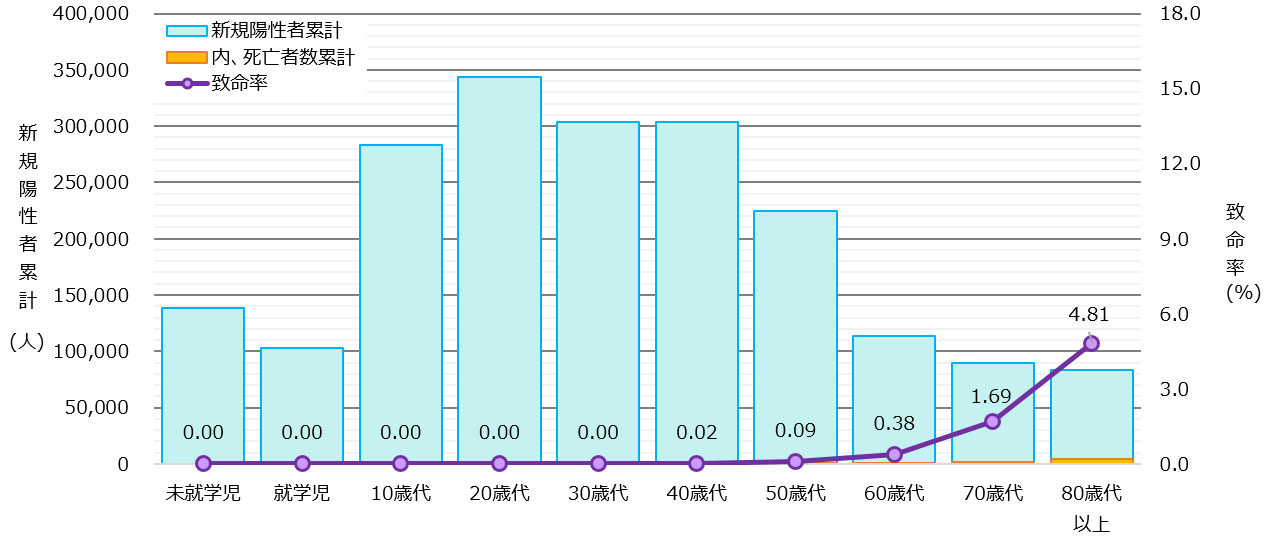

大阪府における年齢階級別累積報告数および致命率

大阪府感染情報センター 大阪府における新型コロナウイルス感染症陽性者の報告状況

2022年 第36週(9月5日~9月11日)までの集計

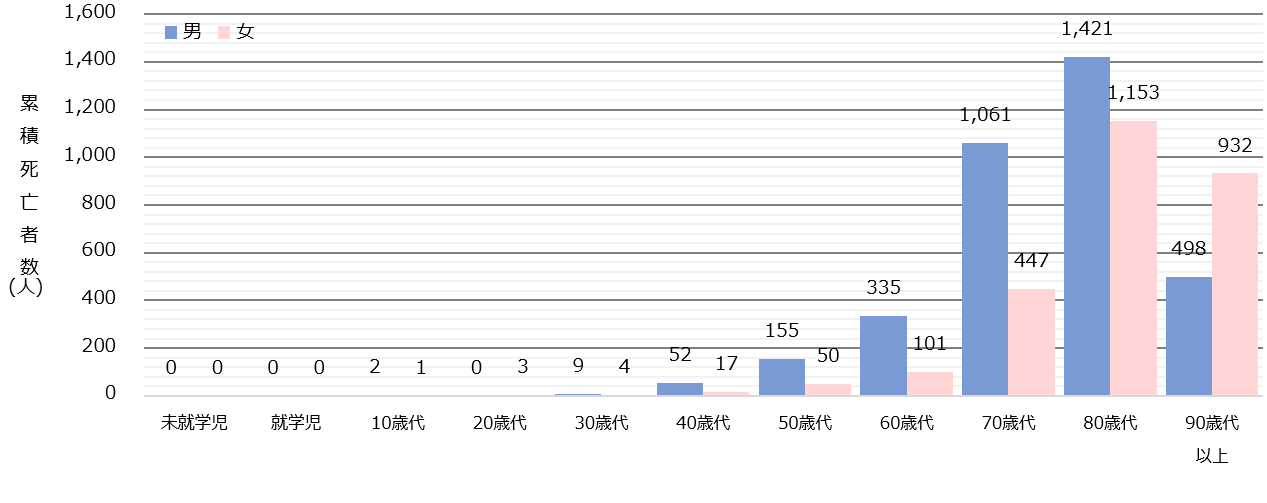

大阪府における年齢階級別・性別 累積死者数

大阪府感染情報センター 大阪府における新型コロナウイルス感染症陽性者の報告状況

2022年 第36週(9月5日~9月11日)までの集計

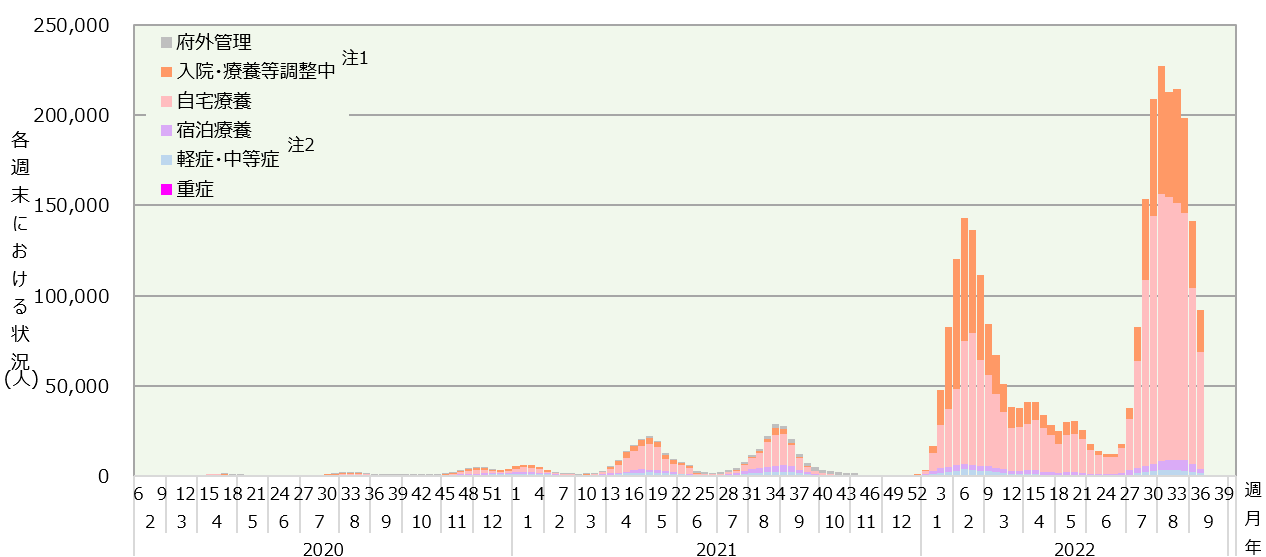

大阪府における週別・入院・療養等 報告数の構成比

大阪府感染情報センター 大阪府における新型コロナウイルス感染症陽性者の報告状況

2022年 第36週(9月5日~9月11日)までの集計

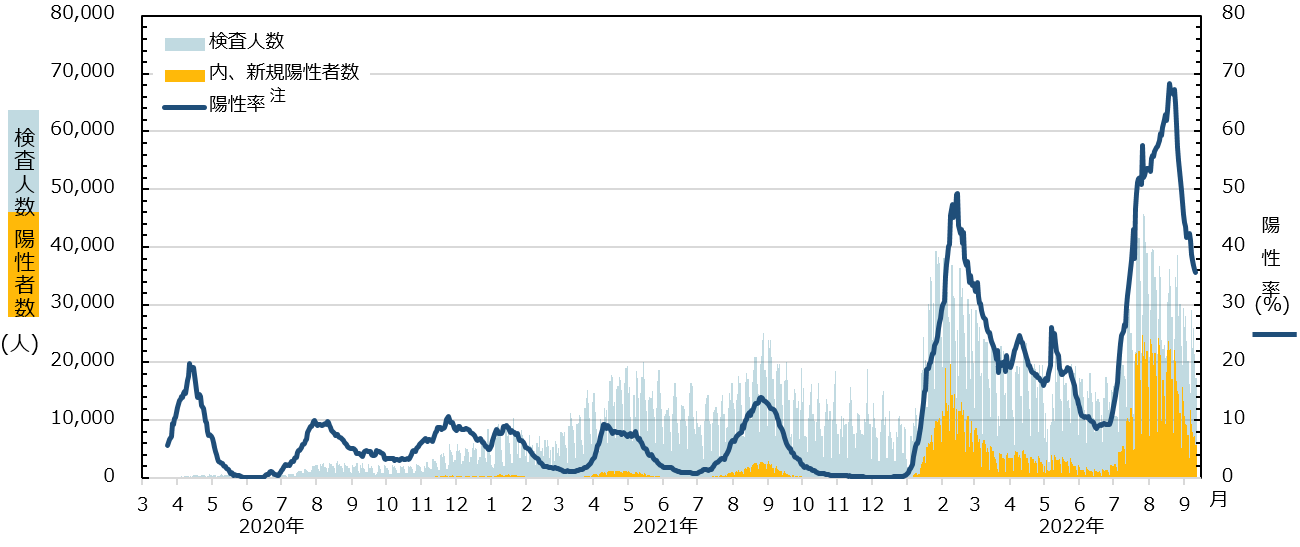

大阪府における検査人数と陽性者数・陽性率の変化

検査陽性率

大阪府感染情報センター 大阪府における新型コロナウイルス感染症陽性者の報告状況

2022年 第36週(9月5日~9月11日)までの集計

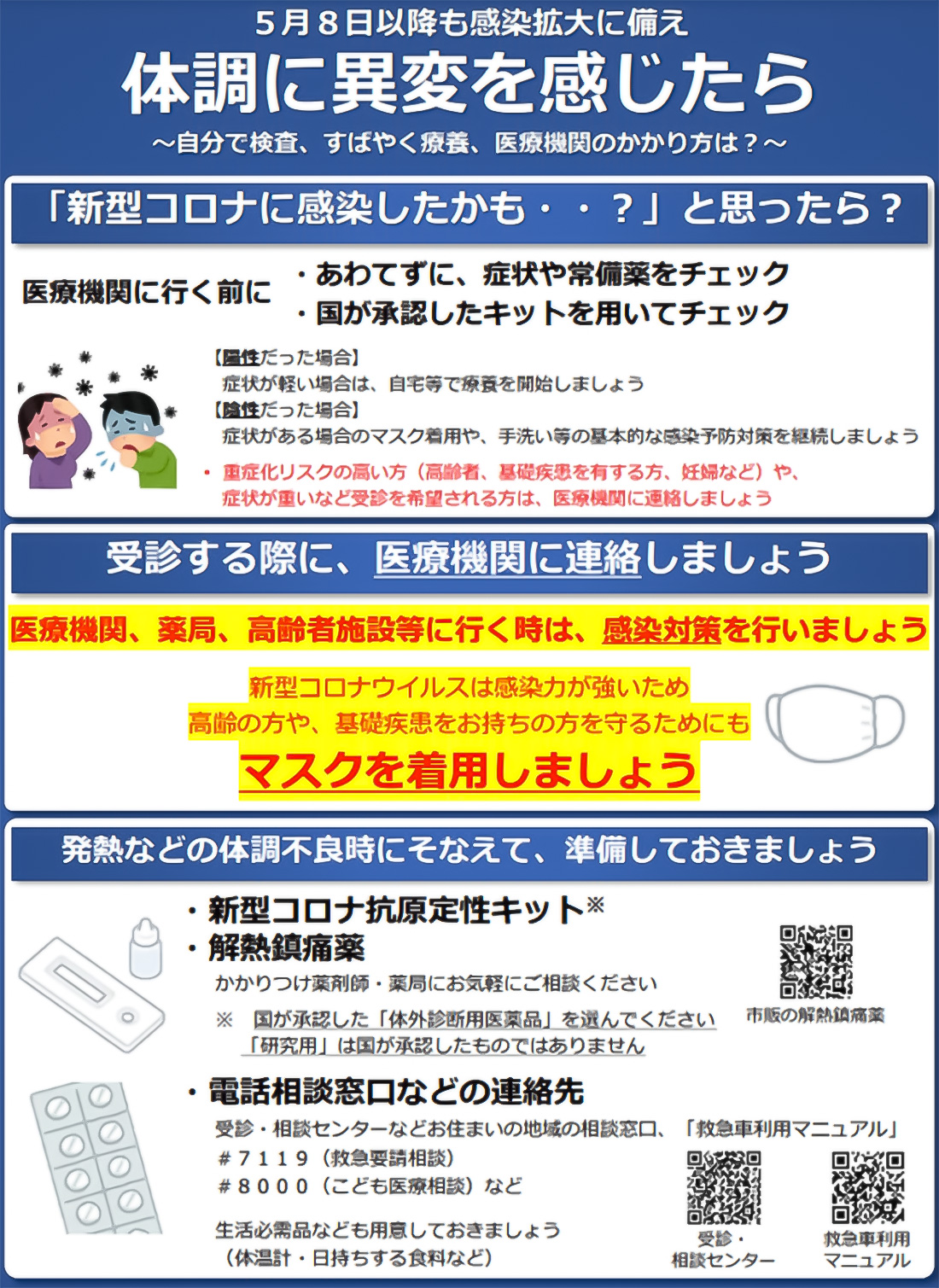

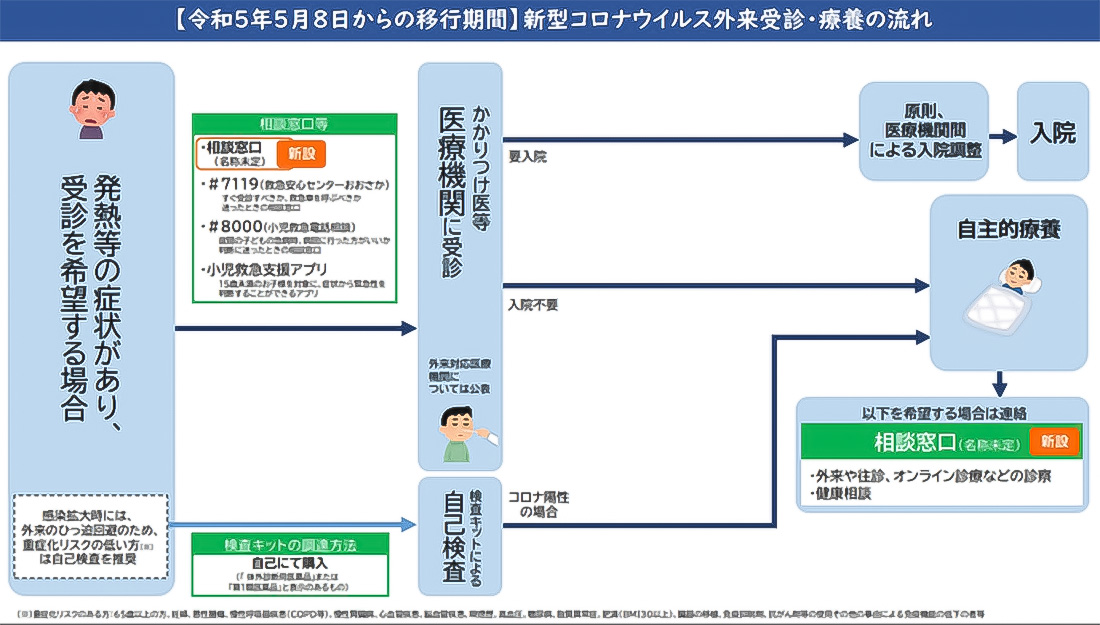

新型コロナ感染症の5類移行後の施策メニュー

00主な変更ポイント

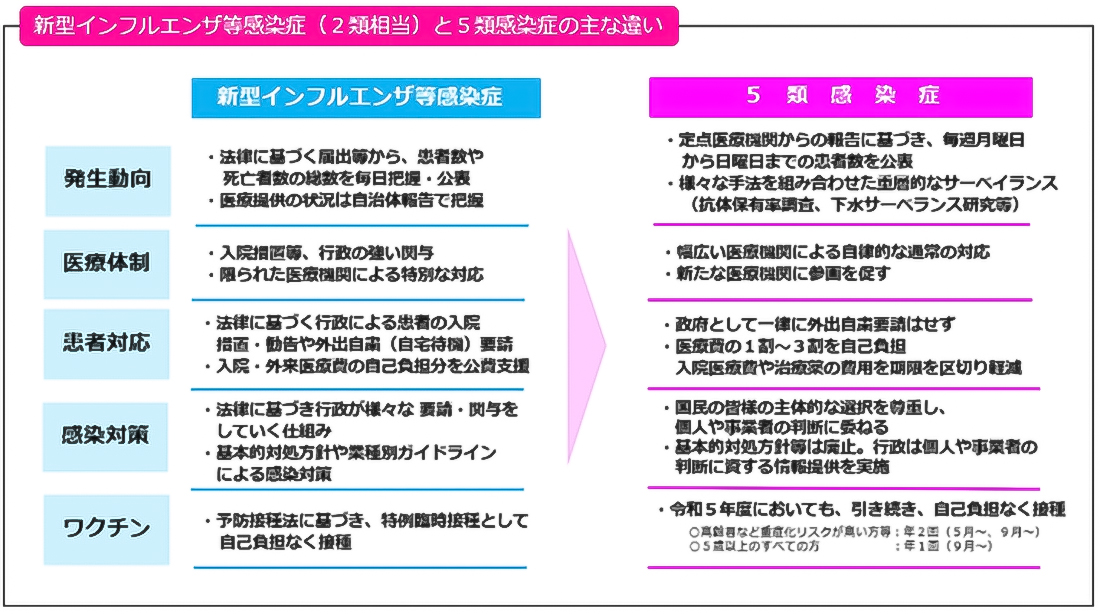

新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」としていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」になります。

主な変更ポイントは以下の通りです。

変更ポイント

- 政府として一律に日常における基本的な感染対策を求めることはない。

- 感染症法に基づく、新型コロナ陽性者並びに濃厚接触者の外出自粛は求められなくなる。

- 限られた医療機関でのみ受診可能であったが、幅広い医療機関において受診可能になる。

- 医療費等について、健康保険が適用され1割から3割は自己負担いただくことが基本となるが、一定期間は公費支援を継続する

厚生労働省資料 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について

新型コロナウイルス「2類相当」と「5類」の違い

~感染症法上の位置付け~

【図解】感染拡大「注意報」設けず=インフルのような指標なしーコロナ「5類」移行後・厚労省(時事通信)

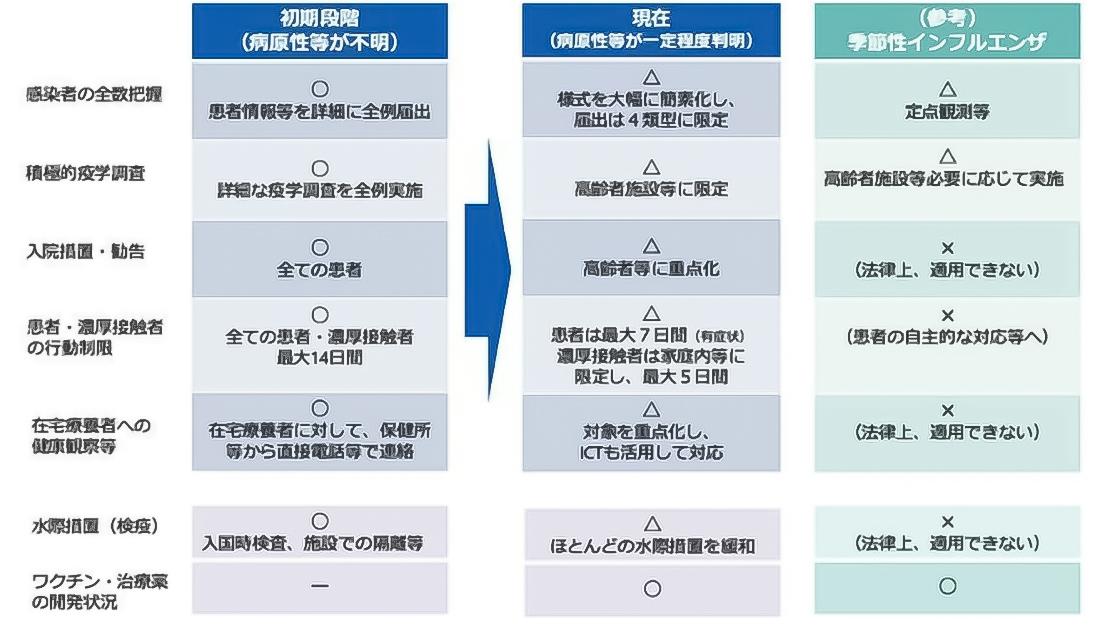

緩和措置の変化

新型コロナに対する初期の対応と現在の対応(第110回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボード資料)

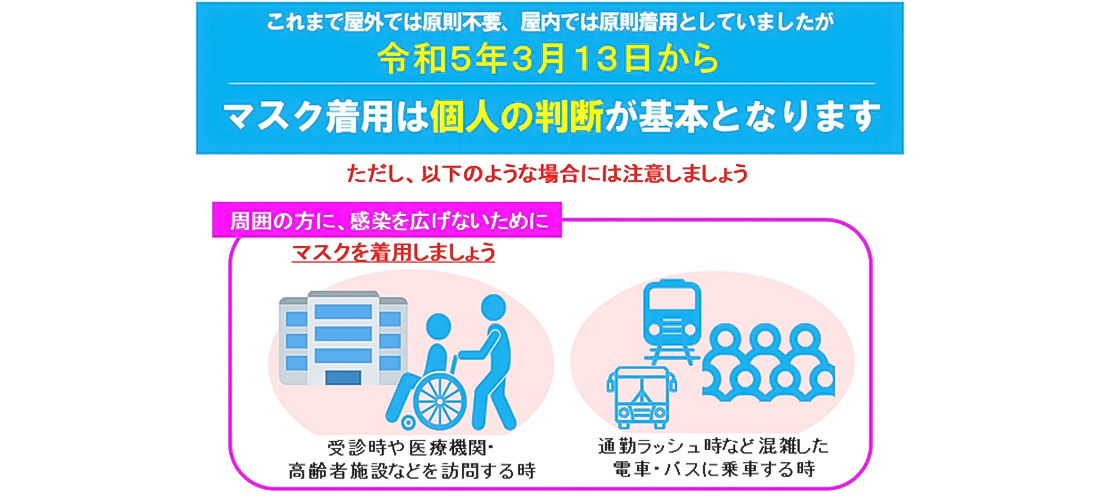

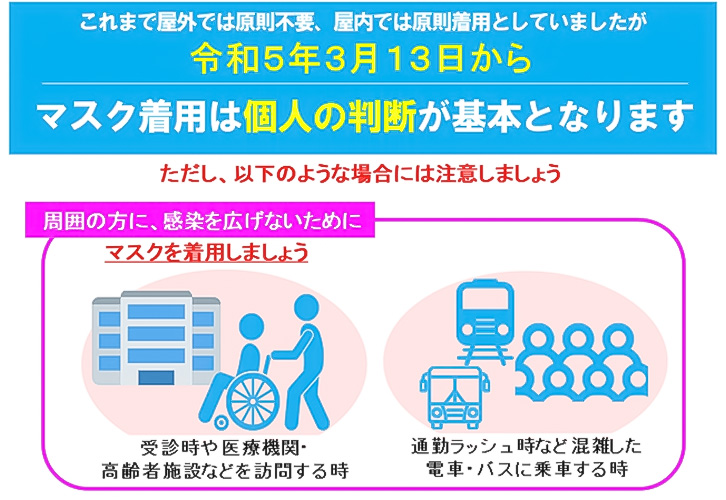

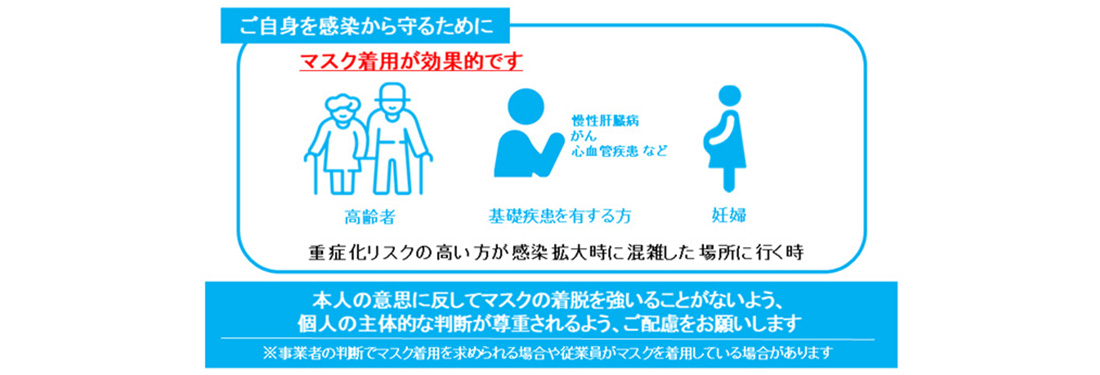

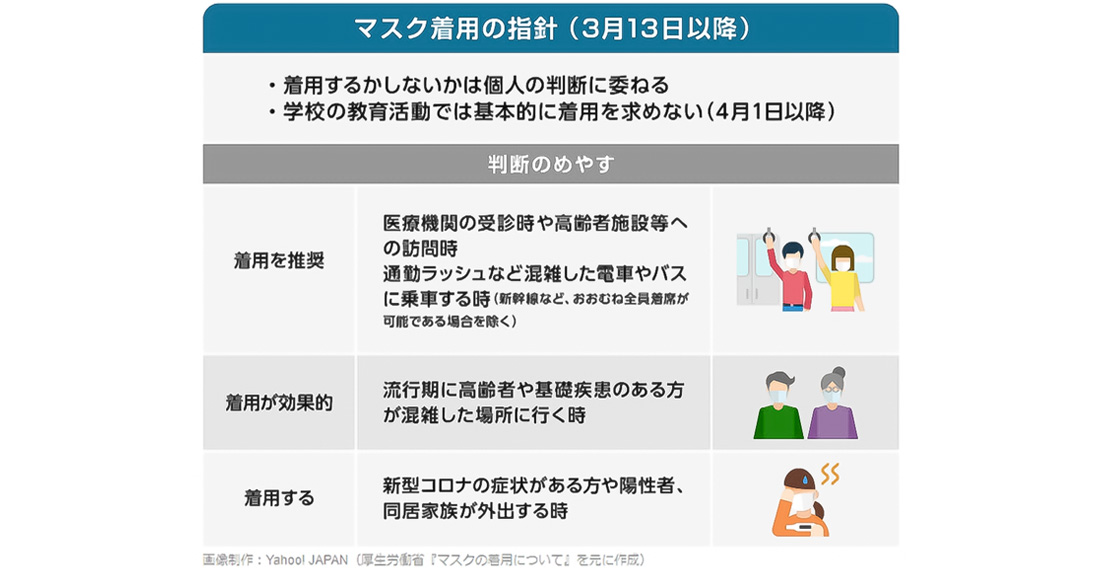

01マスクの着用について

お知らせ

これまで屋外では、マスク着用は原則不要、屋内では原則着用としていましたが、令和5年3月13日以降、マスクの着用は、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断が基本となりました。

本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないように、ご配慮をお願い致します。

厚生労働省資料 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について

02新型コロナウイルス感染について

厚生労働省 資料

1.熱や咳が出たときの検査・受診についてかかりつけ医や近くの病院に電話相談をして下さい。かかりつけ医がない場合は、相談窓口に相談下さい。

診断した医師からの届け出がないため、陽性者への保健所からの連絡はありません

電話:0120-911-585(24時間受付) ファックス:06-4967-1976

受診相談センター電話:06-6647-0641(24時間受付) ファックス:06-6647-1029

大阪府コロナ府民相談センター(旧発熱者SOS)電話:06-7178-4567

大阪府の診療・検査医療機関https://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/sinryokensa.html

- 受診前に必ずお電話等で「事前予約」を行ってください

(ホームページ等からのWEB予約方式の場合があります。) - 無断キャンセルは診療に影響するため、絶対にしないでください。

- 医療機関の診療状況等により、記載時間内であっても対応できない場合がありますのでご了承ください。

大阪府 新型コロナウイルス感染症 5類感染症への位置づけについて 令和5年3月22日

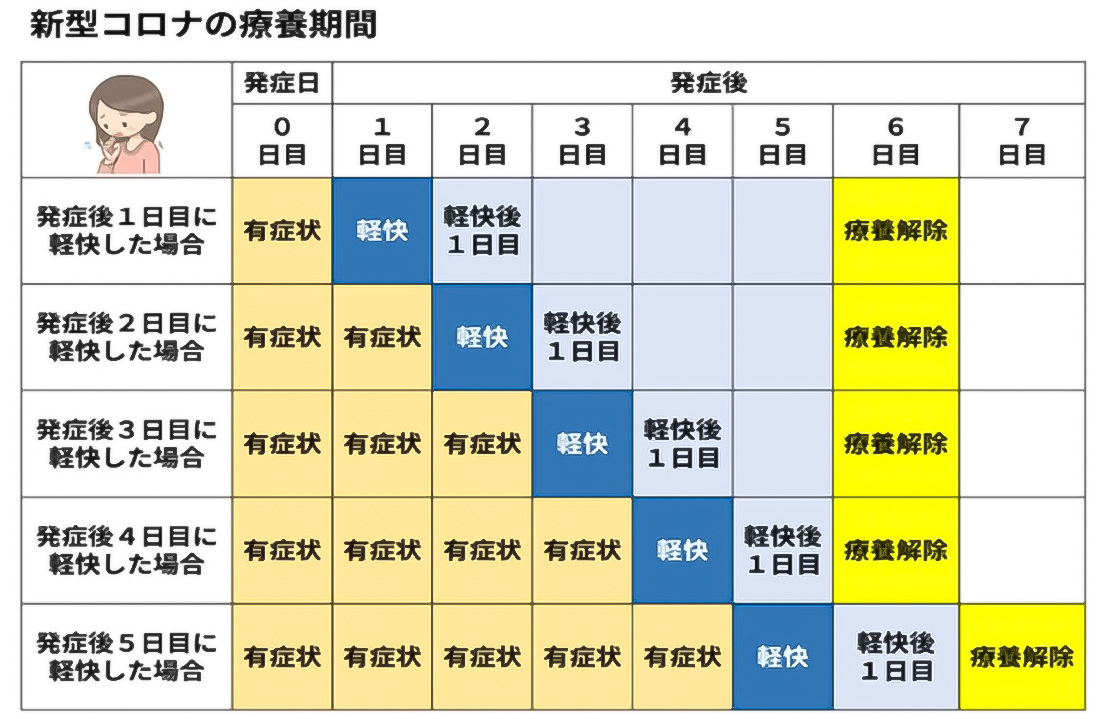

2.新型コロナウイルス感染症の療養期間について特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いので、発症翌日から5日間の外出自粛が推奨されます。発症日を0日目として5日間は療養して下さい。インフルエンザと同様6日目の療養解除となります。

なお、療養介助となっても10日間が経過するまでは、感染性のあるウイルスを排出する可能性があるので、マスク着用や高齢者などのハイリスク者との接触を控えるようにしてください。

厚労省4月14日通知を基に倉原優先生作成

位置づけ変更前の療養期間と、変更後の外出を控えることが推奨される期間

| 位置付け変更前に感染症法に基づき 外出自粛を求められる期間 |

位置付け変更後の外出を控えることが推奨される期間(個人の判断) (5月8日~) |

|

| 新型コロナ陽性者 (有症状) |

発症後※7日間経過するまで | 発症後※5日間経過するまで |

| かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間 | ||

| 新型コロナ陽性者 (無症状) |

・5日目の抗原定性検査キットによる陰性確認 ・検査を行わない場合は7日目経過するまで |

検査採取日を発症日(0日)として、5日目経過するまで |

| 濃厚接触者 | 5日間の外出自粛 | なし |

厚生労働省資料 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について

3.濃厚接触者の取扱いについて令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行することから、一般に保健所から新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

4.家族が新型コロナウイルス感染症にかかったらご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分けて、感染されたご家族のお世話は出来るだけ限られた方で行うことなどに注意して下さい。

その上で、外出する場合は、新型コロナにかかった方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意して下さい。7日目までは発症する可能性があります。こうした間は、手洗いなどの手指衛生や換気等の基本的感染対策のほか、不織布マスクの着用や高齢者等ハイリスク者と接触を控えるなどの配慮をしましょう。症状がみられた場合には、感染の可能性を考えてかかりつけ医や相談窓口に相談してください。

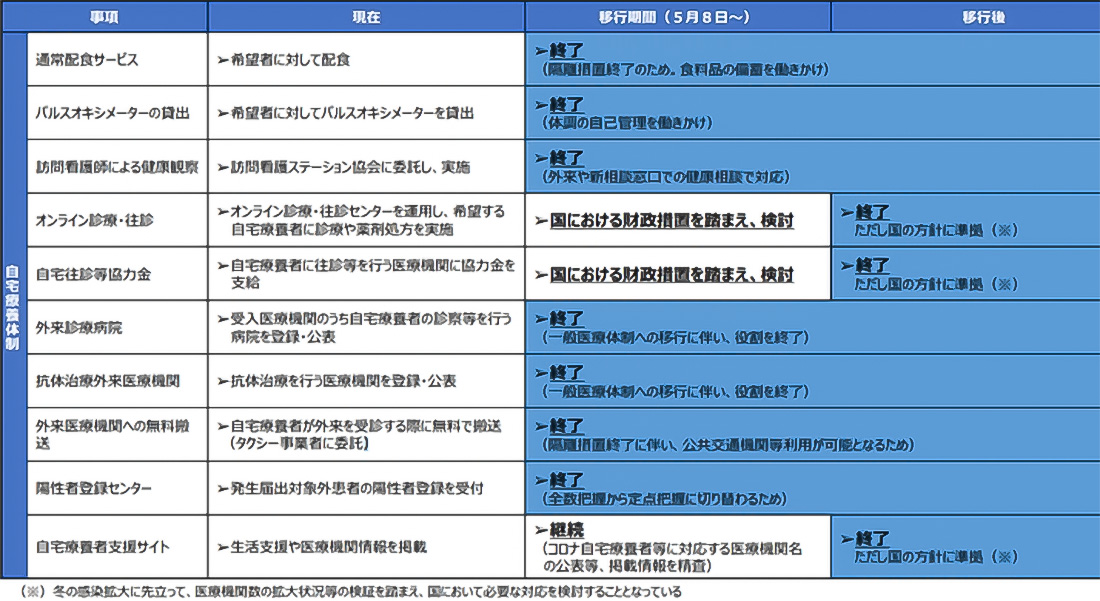

法律による外出自粛は求められなくなるため、大阪府の宿泊療養施設は終了します。同時に臨時の医療施設(スマイル・大阪コロナ高齢者医療介護臨時センター・ほうせんか)も終了します。

検査、外来、入院医療の費用については、原則、保険医療になります。9月まではコロナ治療薬は公費負担、入院の場合は一定の補助があります。

入院・外来の医療費等

新型コロナウイルス感染症は、季節性インフルエンザなどと同様に、医療費等について健康保険が適用され1割から3割は自己負担頂くことが基本となります。急激な負担増が生じないよう、入院・外来の医療費の自己負担分に係る一定の公費支援について、期限を区切って継続します。

| 位置付け変更前 | 位置付け変更後 (5月8日~) | 具体的な措置など | |

|---|---|---|---|

| 外 来 医 療 費 |

外来医療費の自己負担分を公費支援 | ・高額な治療費の費用を公費支援 ・その他は自己負担 |

新型コロナ治療薬※1の費用は、急激な負担増をさけるため、公費支援を一定期間※2継続 |

| 入 院 医 療 費 |

入院医療費の自己負担分を公費支援 | 入院医療費の一部を公費支援 | 新型コロナ治療のための入院医療費は、急激な負担増を避けるため、一定期間※3、高額療養費の自己負担限度額から、2万円を減額(2万円未満の場合はその額) |

| 検 査 |

患者を発見・隔離するため、有症状者等の検査費用を公費支援 | 検査費用の公費支援は終了 ※高齢者施設等のクラスター対策は支援継続 |

検査キットの普及や他疾患との公平性を踏まえ、公費負担は終了(自己負担) 重症化リスクが高い高齢者が多い医療機関、高齢者施設等での陽性者発生時の周囲の者への検査や従事者の集中的検査は行政検査として継続 |

※1 経口薬(ラゲブリオ・パキロビッド、ゾコーバ)、点滴薬(ベクルリー)、中和抗体薬(ロナプリーブ、ゼビュディ、エバシェルド)

※2 夏の感染拡大への対応としてまずは9月末まで措置し、その後の本措置の取扱いについては、他の疾病とのバランスに加え、国の在庫の活用や薬価の状況も踏まえて冬の感染拡大に向けた対応を検討

※3 夏の感染拡大への対応としてまずは9月末まで措置とする。その後については、感染状況等や他の疾患との公平性も考慮しつつ、その必要性を踏まえて取扱いを検討

大阪府 新型コロナウイルス感染症 5類感染症への位置づけについて 令和5年3月22日

5類感染症への位置づけ変更に係る主な施策の方向性-自宅療養体制-

大阪府 新型コロナウイルス感染症 5類感染症への位置づけについて 令和5年3月22日

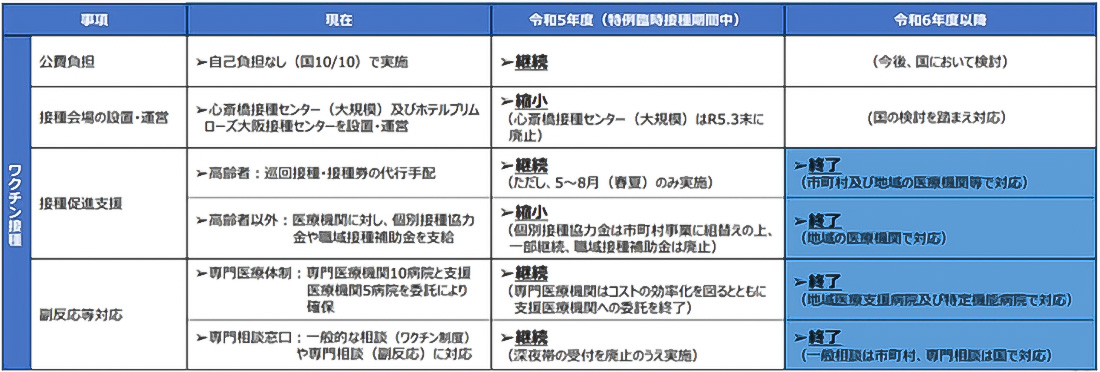

03ワクチン接種について

ワクチン接種は接種の実施主体である市町村及び地域の医療機関での対応に段階的に移行します。

大阪府 新型コロナウイルス感染症 5類感染症への位置づけについて 令和5年3月22日

参考資料

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について

https://www.mhlw.go.jp/stf/corona5rui.html

大阪府 新型コロナウイルス感染症 5類感染症への位置づけ変更について

https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/37375/00447449/05siryo.pdf

実際に宿泊療養・自宅療養を行っていただくにあたっては、お住まいの地域を管轄する保健所が、聞き取り等を踏まえ総合的に判断します。